第7支社:ヤンゴン(中央)(Yangon Central)

1.概要

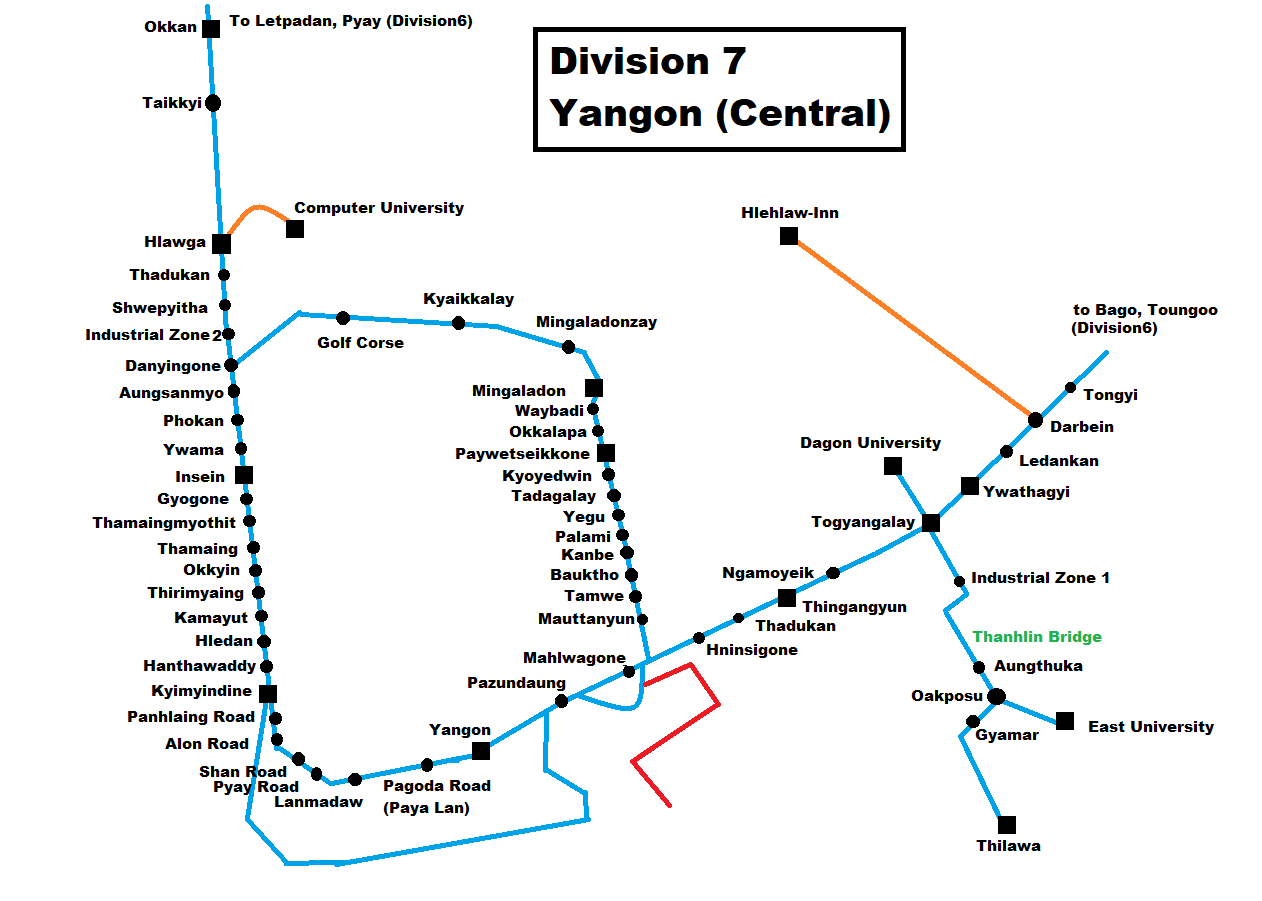

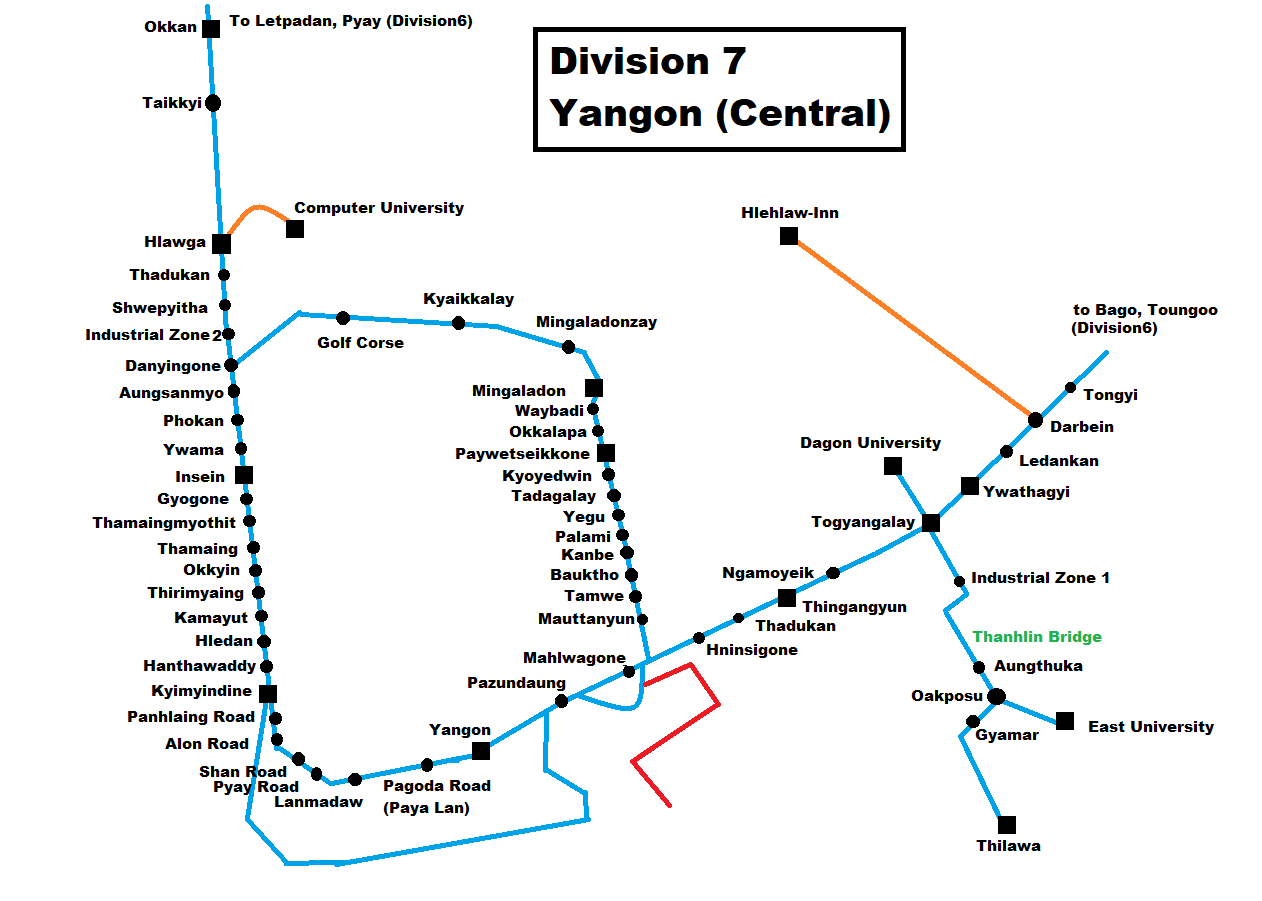

Division7は、主にヤンゴン近郊の鉄道路線を管轄している。

ヤンゴン・マンダレー線とヤンゴン・ピィ線を走る長距離列車が発着するほか、ヤンゴン環状線と複数の支線列車が多数運行されている。

この他にも、ヤンゴン市内ダウンタウンの港湾に接続する臨港線や、チーミンダイとマルァゴンの貨物ヤードなど、貨物列車の拠点も複数擁している。

この地区最大の拠点駅はヤンゴン中央駅(Yangon Central Station,

以下ヤンゴン駅)である。

同駅はヤンゴン発着の長距離列車が発着するほか、近郊輸送の要としても機能している。

ヤンゴンからの長距離列車は、ピィ、バガン、バゴー〜ネピドー〜マンダレー/シュエニャウン、バゴー〜モーラミャインが運行されている。

ヤンゴンの都市鉄道として有名かつ重要な役割を担うヤンゴン環状線は、複数の段階を経て1959年に開業した。

同線は西側をヤンゴン・ピィ線と共用し、ヤンゴン〜マルァゴン間はヤンゴン・マンダレー線と並走している。

これらの区間は19世紀末に幹線として建設されたものである。続いてマルァゴン〜ミンガラドン間は20世紀に入ってから支線として延伸された。

ミンガラドンの付近には空港や軍事施設などがあり、これらの施設への物資輸送を担っていたものと考えられる。

独立後の1959年に、ダニンゴン〜ミンガラドンが結ばれ、旧西ドイツ製のディーゼルカーによって環状運転が開始された。

約60年を経た現在は、JICAの支援によって軌道の高度化工事が実施されている。

1989年以降、ヤンゴン近郊には複数の支線が建設された。

1989年にはヤンゴン・マンダレー線のダーベインDarbeinから北西方向へ分岐するレイローイン線Hlelowinnが開通した。

この支線の終点には現在ヤンゴン・マンダレーの高速道路が位置しており、この道路の建設のための土砂等の輸送を目的として建設されたものとされる。

同線は2014年頃までヤンゴンから直通の旅客列車が運行されていた。

続いて1993年にはトージャンガレーToegyaunggaleからバゴー川を越えた先のタンリン地区オウッポスOkposeまでの区間が開通した。

オウッポスからはさらに二つの支線が開通し、一方はティラワ港に接続している。

2000年代には、大学通学用の支線が複数建設された。

2006年3月にはトージャンガレーから北西方向に分岐するダゴン大学への支線が開通している。

同年6月にはオウッポスから先の東大学への支線も開業した。

そして2007年3月には、ピィ方面のローガHlawgaから東方向へ分岐するコンピューター大学への支線が完成した。

これらの支線は、ヤンゴンから直通する形で列車が運行されている。

各支線への直通列車のみならず、幹線のヤンゴン側の区間列車も多数運行されている。

ヤンゴン・ピィ線はローガまで、ヤンゴン・マンダレー線はヤータジーYwatagyi(トージャンガレーの次の駅)までがヤンゴン近郊の都市鉄道として多数の列車が運行されている。

ヤンゴン環状線の工事開始までは、23の運用が設定されていた。

1959年のヤンゴン環状線開業時は、ディーゼルカーと機関車牽引の列車が併存し、徐々に前者の数が増加していった模様。

西独製のディーゼルカーは、1970年代中盤頃に保守部品の払底と財政難によって客車への改修が実施された。

これらの車両はLBTX900形として現在も少数が編成に連結されている。気動車の客車化以降、ヤンゴン地区の近郊列車は客車列車が大半であった。

他方で、レイローイン線はカーヤター(後にRBE化)で運行され、2000年代初頭にはDMU(ミャンマー製気動車)が一部列車に投入されたこともあった。

2003年の元名鉄キハ20形の竣工をきっかけに、ヤンゴン地区の列車は再びディーゼルカーの勢力が拡大していくこととなる。

第三セクター向けレールバスの輸入が多かった2010年頃までは、RBEが客車(RBT800形)を挟むあるいは牽引するという、カーヤターと同じ発想での運行がなされていた。

この方式ではRBEへの負担が大きく、故障も頻発したために、短編成での運行ないし支線運用中心の方針に改められた。

客車列車にも2012年頃より新車の導入が実施され、急行用オーディナリークラス車のトイレ無し仕様車(BDTEZ12251〜12261)と、新製ロングシート車(LBTEZ13300形)が特別車両として割高な運賃が設定されていた。

2013年の元JR西日本キハ181系の導入をきっかけに、編成単位でのRBEの運行が開始された。

また同車の冷房機能を生かし、Air-con車両での運行には特別運賃が設定された。

翌年には元JR北海道キハ40系列(札沼線用の冷房車)と元JR東日本キハ37形がそれぞれ5両ずつ導入され、同じく冷房車として運行された。

2015年度には元JR東海のキハ11・キハ40系列が多数導入され、ヤンゴン地区の運用の約半数はRBE編成によるものとなっていった。

しかし、冷房機器の能力と保守管理の問題から、2016年に入って冷房の仕様は中止となり、料金体系も距離に基づく二段階方式に改められた。

同時期には元JR東日本のキハ40系列(非冷房)も導入されており、2019年現在は、2014年以降に導入された各系列のRBE編成と、客車編成がヤンゴン地区で運行されている。

植民地時代より、下ビルマの物流拠点の一翼を担っていたのがヤンゴン市内の臨港線である。

現在はチーミンダイン〜ワダン〜ランサダウン〜パズンダウンの区間(ランマドー・チャウタダ・ボータタウン郡区)のみが残されている臨港線であるが、かつては市内東部のタケタ郡区への支線や、チーミンダイン周辺の工場線も複数設置されていた。

近年も内陸へ向かう海上コンテナ列車の発着点として、臨港線は重要視されている。

2014〜16年には、臨港線の旅客列車運行の試みがなされた。

RBE1両ないし2両を使用してToelikue(ワダンの西側)〜パズンダウン間の運行が実施された後、ワダン〜ランサダウンを電化し、広島電鉄より購入した路面電車を使用した電気車運行が2016年初頭から半年間実施された。

その後の同線における旅客列車運行並びに電化の進展は確認されていない。

なお、コンテナ・石油輸送の貨物列車や、ヤンゴンーマンダレー線工事に関係したレール輸送列車などが同線を頻繁に走行している。

主要機関区は、マルァゴン(MLG)とDiesel

Railcar Compaund(DRC)である。

MLGはヤンゴン発着の長距離旅客列車とマルァゴン発着の貨物列車を担当する。

対してインセイン駅に隣接するDRCはヤンゴン都市旅客列車で運行される車両の大半を担当しているほか、レパダン〜タラウォー支線(Division6)の列車も同区の機関車が牽引する。

車両工場はインセイン(ISN)、ヤンゴン(YGN)、パズンダウン(PZT)、チーミンダインが挙げられる。

インセインは歴史ある機関車工場で、蒸気機関車の重整備は同所で実施され、大半の電気式ディーゼル機関車は同所へ入場する。RBEの改修工事が同所で実施されることもある。

ヤンゴン駅貨物ヤードに隣接する車両工場では、RBEの整備が実施されている。

入場中の車両は、ヤンゴン駅への陸橋から見ることができる。

パズンダウン工場は、1980年代末よりカーヤターLRBEをはじめとする動力車両の製作と修繕を担ってきた。近年はLRBEと一部のRBEの修繕を主に担当している。

チーミンダイン駅の貨物ヤードの端にも客車・貨車の整備センターがあり、同所へ入場中の客貨車が留置されていることがある。

2.開通時期

1877/5/1 Yangon -

Pyay

1884/2/27 Yangon - Bago

1890/7/15 Yangon -

Alonsupapin(臨港支線の一つと思われる)

1911/8 Mahlwagone - Bothaung(臨港線の一部区間)

1926/3/6

Bautto - Mingalardon

1959/5/1 Mingalardon - Daningon(ヤンゴン環状線の完成)

1989/3/27

Darbein - Hlehlaw-Inn

1993/7/31 Togyaunggale - Oakposu

2003/11/15 Oakposu

- Thilawa

2006/3/4 Togyaunggale - Dagon University

2006/6/1 Oakposu -

Yangon East University

2007/3/17 Hlawga - Yangon Computer University

3.列車

※ヤンゴン‐マンダレー線の列車は別ページにまとめます。

※この他にも、貨物列車や業務列車が多数運行されています。

・2023年現在運行再開が報じられている列車

ヤンゴン地区近郊列車:54本

61UP Yangon -

Letpadan - Bagan

62DN Bagan - Letpadan - Bagan

63UP Kyimindine - Pyay

64DN Pyay - Kyimindine

71UP Yangon - Pyay

72DN Pyay - Yangon

81UP Yangon - Bago -

Mawlamyine RBE列車

82DN Mawlamyine - Bago - Yangon RBE列車

89UP Yangon - Bago

- Mawlamyine

90DN Mawlamyine - Bago - Yangon

・2020年3月まで運行されていた列車

ヤンゴン地区近郊列車運用

ヤンゴン-ピィ線の列車

61UP

Yangon - Letpadan - Bagan 客車列車(ピィには寄らずに北上)

62DN Bagan - Letpadan -

Bagan 客車列車(ピィには寄らずに南下)

63UP Kyimindine - Pyay 混合列車

64DN Pyay -

Kyimindine 混合列車

65UP Yangon - Okkan RBE列車

66DN Okkan - Yangon RBE列車

69UP Kyimindine - Letpadan -

Tarawaw 混合列車

70DN Tarawaw - Letpadan - Kyimindine 混合列車

71UP Yangon -

Pyay 客車列車(急行)

72DN Pyay - Yangon 客車列車(急行)

ヤンゴンーマンダレー線の区間列車

13UP Yangon

- Bago RBE列車(以前は混合列車)

14DN Bago - Yangon RBE列車(以前は混合列車)

モーラミャイン方面の列車

35UP Yangon - Bago -

Mawlamyine 客車列車※2019年10月1日より一時運休中

36DN Mawlamyine - Bago - Yangon 客車列車※2019年10月1日より一時運休中

89UP Yangon - Bago -

Mawlamyine 客車列車

90DN Mawlamyine - Bago - Yangon 客車列車

175UP Yangon - Bago - Mawlamyine - Ye - Dawei 客車列車、Yeで乗換

176DN Dawei - Ye -

Mawlamyine - Bago - Yangon 客車列車、Yeで乗換

・現在は運行されていない列車

19UP

Tingangyun - Toungoo 混合列車(隔日運行、2019年10月1日からはBago発のRBE列車に変更)

20DN Toungoo

-Tingangyun 混合列車(隔日運行、2019年10月1日からは Bago行のRBE列車に変更)

25UP Yangon – Pyinmana -

Bagan 客車列車(急行、運休時期不明)

26DN Bagan – Pyinmana -

Yangon 客車列車(急行、運休時期不明)

75UP Kyimindine - Pyay 混合列車?(1997年頃に運行、運休時期不明)

76DN Pyay –

Kyimindine 混合列車?(1997年頃に運行、運休時期不明)

701UP Yangon - Darbein -

Hlehlaw-Inn カーヤター→RBE列車(2014年頃まで運行)

702DN Hlehlaw-Inn - Daebein - Yangon

カーヤター→RBE列車(2014年頃まで運行)

Kyaikto1 Yangon - Bago - Kyaikto RBE列車(Kyaikto Special Express Train,

2013/9/7~2014/12/28運行)

Kyaikto2 Kyaikto - Bago - Yangon RBE列車(Kyaikto Special Express Train,

2013/9/7~2014/12/28運行)

ティラワ港線a運用(運休時期不明)

コンピューター大学線ga, hta運用(2018年2月頃)

臨港線RBE Pazundaung - Pansodan - Htaw Li

Kwe(2014/12/7~2015/9/15)2015/3/24まではPansodanで系統分離

臨港線Tram Lansadaung -

Pansodan - Wadan(2016/1/10~/6/30)運行開始当初は3往復、末期は2往復

4.施設・沿線風景

ヤンゴン環状線/ヤンゴン・ピィ線(ヤンゴン中央駅から反時計回りに紹介)

|

|

ヤンゴン中央駅舎。 |

|

|

パズンダウン駅からヤンゴン中央駅側を見る。 右奥に写る建物はサクラタワー、左のビルはアジアプラザホテル。ダウンタウンエリア有数の高層ビルだ。 下に写る列車はヤンゴン中央駅に到着した急行列車の入換で、この後画面奥方向の客車区に向かって押し込まれる。 |

|

|

マルァゴン駅。 改良工事によってプラットホームが近年新調された。 |

|

マルァゴン駅からパズンダウン駅方向を見る。 ヤンゴン中央駅から当駅までは複々線になっており、向かって左側がヤンゴン・マンダレー線、右側がヤンゴン環状線である。 |

|

|

カンベ駅を発車する列車。 |

|

ミンガラドン駅。プラットホームや跨線橋が一新された。 |

|

ミンガラドン駅舎。 |

|

ミンガラドン〜ミンガラドン市場を往く列車。 軌道改良は地盤の改良から徹底して施工されている。 |

|

|

日本式の遮断機が設置された踏切も多い。 なお、踏切手は引き続き交通整理に当たっている。 |

|

|

ダニンゴン駅に入線する。 右手に見える複線はヤンゴン・ピィ線で、当駅から環状線が合流する。 |

|

Phokan駅。 ホームの嵩上げ工事が完了しており、段差無しで列車に乗れるようになった。 |

|

Ywama~Phokan間を走行するヤンゴン近郊列車。 |

|

タマイン駅。 ホームの嵩上げ工事が進行中であった。 |

|

チーミンダイ駅。 ピィ方面への第二ターミナルでもあり、当駅始発の長距離鈍行列車も運行されている。 写真右側の二番線ホームは嵩上げ工事が完了し、北行の近郊列車はこちらに入線する。 |

|

ヤンゴン中央駅の西隣であるパヤーラン駅。 アウンサン将軍マーケットと直結している。 停車しているのはコンピューター大学支線からの列車。 |

ヤンゴン・マンダレー線近郊区間

|

ティンガンジュン駅。 |

|

Ngamoyeik駅。 トーヂャンガレー方面への近郊列車が入線中。 |

|

|

Ngamoyeik駅舎。 |

|

トーヂャンガレー駅。 写真に写るのはオウッポス方面からの支線直通列車。 |

|

|

ヤータジー駅周辺にはヤンゴン・マンダレー線改良工事のための資材ヤードが設置されており、枕木やバラストの山が見られた。 |

ヤンゴン地区 支線

|

|

コンピューター大学駅。 ヤンゴン・ピィ線のローガ駅から分岐する支線で、かつては朝夕に二本ずつ通学列車が運行された。 |

|

|

ダゴン大学駅。 トーヂャンガレー駅から北側に分岐する支線。 |

|

ダゴン大学駅に到着した列車の機回しの光景。 |

|

トーヂャンガレー駅から南に分岐する支線の途中駅であるオウッポス駅。当駅からさらにティラワ・東大学の二方向に分岐する。 画面右側に写るのはティラワ港からのコンテナ列車。 左方向には東大学支線が分岐する。 |

|

|

東大学駅。 その名の通りヤンゴン東大学の最寄り駅である。 |

|

|

東大学駅構内。 |

|

ティラワ駅。 ティラワ港の埠頭に隣接する駅で、旅客列車は一日一往復程度の運行であった。 |

|

|

日本からの中古車両もティラワ港から陸揚げされ、写真のように一時的に本線に留置されることもあった。 |

<参考資料>

・ミャンマー国鉄旧公式サイト(路線開業日一覧)

・『鉄道百年史』(ビルマ語文献)